假性斜视

假性斜视分为假性内斜视、假性外斜视以及假性上斜视等,其中常见的是假性内斜视,比如,黄种人婴幼儿的鼻梁常常又宽又扁,伴有明显的内眦赘皮,使眼球鼻侧的巩膜完全被遮盖、或部分被遮盖,颞侧巩膜暴露得比较多。给人内斜视的假象。由于内眦赘皮的存在,当眼球内转的时候,大部分角膜被遮盖,患儿的家长认为存在严重的“内斜视”。待儿童长大之后,鼻梁不断发育变高,鼻梁巩膜暴露得逐渐增多,假性内斜视的现象可能消失或者得到改善。

在检查的时候,医生用手捏起患儿鼻梁部的皮肤,假性内斜视的现象消失。用角膜映光法或是遮盖法都能证实内眦赘皮引起的内斜视是假性的。

另外一种观察方法,让患儿观察正前方的点光源,比如电筒的灯光,还可以看到两只眼的眼球位置是对称的,不仅仅是角膜映光点是对称的,两只眼鼻侧和颞侧巩膜暴露的幅度是对称的,如果存在显性斜视,在两只眼的位置是不对称的,总是一眼偏向鼻侧或者上颞侧。

由于内眦赘皮引起假性内斜视,检查着应该警惕,也可能合并度数不大的内斜视,在诊断假性内斜视的时候,注意观察是否合并真性内斜视。

瞳孔距离过大或过小,也就是两只眼之间的距离过大或过小,都会影响病人的外观。给人斜视的假象。由于面部骨骼发育的比例失调,或是原发的面部骨骼发育畸形也是导致上述现象的原因。这些患者有的是表现出假性斜视,有的却是存在显性斜视,在检查的时候,两种可能性都应该考虑。

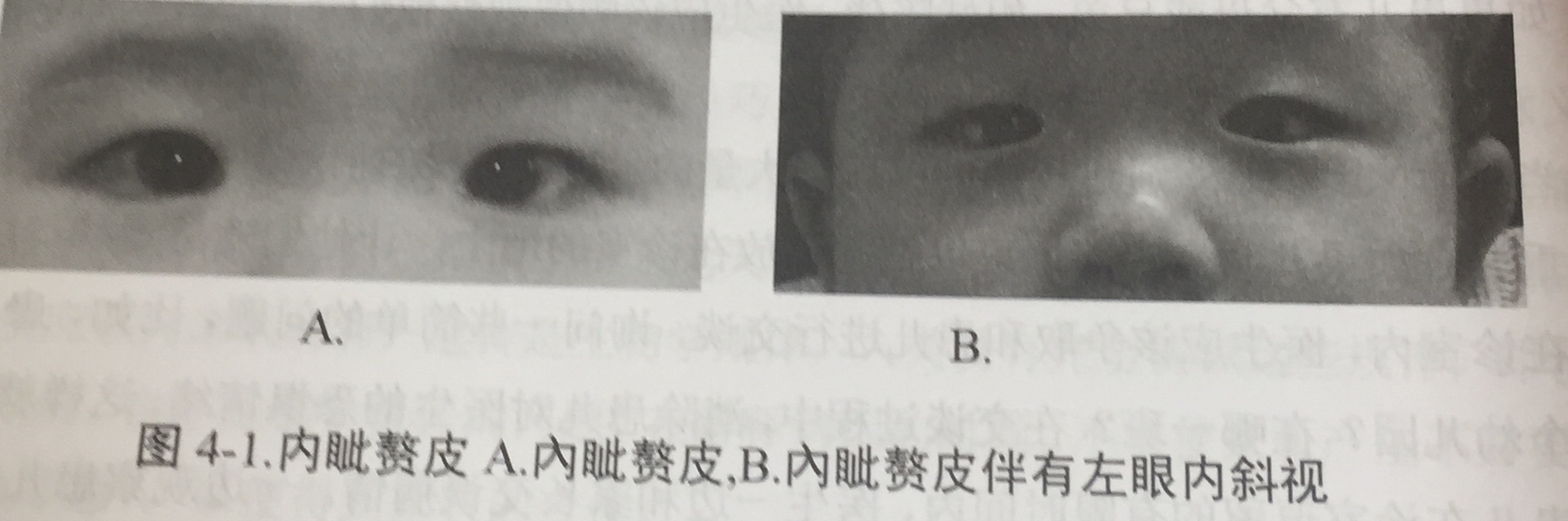

图4-1.所示两个伴有内眦赘皮的患儿。图中A显示的患儿只有内眦赘皮,貌似内斜,用角膜映光法或者遮盖法检查都能显示正位。注意观察两只眼的角膜鼻侧或颞侧的巩膜是对称的。B显示患儿两只眼内眦赘皮,同时左眼伴有内斜视。

由于Kappa角的存在,也可能导致斜视的假象。正常情况下,当患者注视点光源的时候,角膜映光点应该位于瞳孔中央。如果双眼映光点向鼻侧移位,称为阳性Kappa角,向颞侧移位,称为阴性Kappa角。

有人报告正视眼的阳性Kappa角似乎5.08°(3.5°~6°);远视眼是7.55°(6°~9°);近视眼是2°。近视眼的Kappa角比较小,甚至是负值。后来也有人证实正视眼和远视眼的Kappa角比较大,近视眼的Kappa角比较小。

Kappa 角的临床意义 在用角膜映光法、三棱镜角膜映光法和同视机角膜映光法检查斜视度的时候,观察角膜映光点的位置,确定斜视度的大小。除去斜视患者的角膜映光点偏离瞳孔中央位置之外,还有一些情况,也可能导致角膜映光点不是位于瞳孔的中央,比如Kappa角能够使角膜映光点偏离瞳孔中央。

由于Kappa角的存在,两眼正位的人可能貌似斜视,如果斜视和Kappa角并存,也可能使得外观与斜视度的大小不符。

有些患者两只眼瞳孔距离比较小,鼻梁比较低,也给人一种内斜视的假象;伴有阴性Kappa角者,也容易给人内斜视的外观。

在注意假性内斜视的同时,也要观察是否还存在真性内斜视,比如,图4-1.中B图所示,既伴有内眦赘皮,也患有内斜视。

反之,两只眼的眶距、瞳孔距离比较大,两只眼分开过宽,鼻梁发育得比较高,伴有较大的阳性Kappa角的时候,尽管这些人不存在斜视,容易给人外斜视的错觉。

如果用角膜映光法检查斜视度,准确地测量Kappa角以后,才能准确地测量出斜视度。

非常庆幸,目前临床上很少在用角膜映光法测量斜视度,如果准备手术矫正斜视,往往采用三棱镜遮盖法检查斜视度,这种方法的检查结果反映的是视轴的偏斜度,而且结果准确。斜视的检查、诊断、手术设计和疗效评定都是选用三棱镜遮盖法的检查结果为依据(参考我国规定的斜视疗效评定标准)。无需考虑Kappa角的问题。

如果斜视患者是成年人、斜视眼的视力低下,往往矫正斜视的目的是为了美容,这时候,应该考虑kappa角的大小,也没有必要准确地测量其大小,只要手术后外观漂亮,看上去不存在眼位偏斜,即不存在“斜视”,可以认为手术成功。就不再要求手术后双眼视轴平行。

有些弱视患者注视性质异常,旁中心注视:患有视网膜病变,比如视网膜瘢痕、纤维条索牵引,表现黄斑移位,可能导致一个很大的、类似外斜视的阳性Kappa角。